フランソワーズ・サガンという作家はずっと以前から知っていたのに、ジーン・セバーグの出演した映画をテレビで観たこともあったというのに、ようやく『悲しみよ こんにちは』を読んだ。これまでどうして読まなかったのか、本屋や図書館の書棚から取り出すことも幾度かあったというのに。

今やアンヌやレーモンのほうに近い年代になってしまったけれども、もしもあのとき、セシルの年齢と同じくらいだったあの頃に読んでいたら、感じるものは全く異なっていたのだろうか? 目の前に見えるものがずいぶんと変わっていたのだろうか?

サガン18歳のときのデビュー作。若い作家の作品には往々にして、硬質な表現や難解な語彙で文体の未熟さを武装するような気取りを感じることがあるが(それ自体がかえって魅力的なものもたくさんあるが)、『悲しみよ こんにちは』は瑞々しくもしなやかで、文体にこだわりすぎない率直さを感じる。

『危険な関係』などを連想させる男女の恋愛模様、そのラクロを筆頭とするフランスの作家ならではの心理描写の妙技が、この作品にも息づいている。近視眼的にみれば、伝統的な小説技法にもとづいて、これまでの自由奔放な暮らしを守ろうとし、大人への成長などというものを拒まんとする、17歳の少女の戦いを描いた物語として読むことができるし、「歴史」というぼんやりとしたレンズで眺めれば、実存主義の思潮にまだ勢いがあった時代に然るべくして書かれたアイデンティティの小説、さらにはヌーヴェルヴァーグ映画を予告するような雰囲気をそこに見ることができるだろう(*)。

いずれにしても、サガンは当時、レーモン・ラディゲ以上に「恐るべき子ども」に目されたのではないかと思う。

(*) 本当はどちらの視点でもなく、サガンという作家、『悲しみよ こんにちは』という作品自体にしっかりとピントを合わせて語ることができたら良かったのだけど......

***

ものうさと甘さが胸から離れないこの見知らぬ感情に、悲しみという重々しくも美しい名前をつけるのを、わたしはためらう。その感情はあまりに完全、あまりにエゴイスティックで、恥じたくなるほどだが、悲しみというのは、わたしには敬うべきものに思われるからだ。悲しみ──それを、わたしは身にしみて感じたことがなかった。ものうさ、後悔、ごくたまに良心の呵責。感じていたのはそんなものだけ。でも今は、なにかが絹のようになめらかに、まとわりつくように、わたしを覆う。そうしてわたしを、人々から引き離す。(p.9)

気に入られること以外、わたしたちはなにを求めているというのだろう? わたしには、まだわからない。人の心を勝ち取りたいというこの気持ちの裏にあるのが、旺盛すぎる生命力や支配欲といったものなのか、それとも、自分自身について安心したいという、ひそかな、ことばにされなくとも絶えることのない欲求なのか。(p.12)

あの人[アンヌ]は、わたしが自分自身を愛せないようにしてしまう。幸福や、愛想のよさや、のんきさに、わたしは生まれつきこんなにも向いているのに、彼女がいると、非難や良心の呵責のなかに落ち込んで、心のうちでしっかり考えることもできなくなり、自分を見失ってしまう。(p.72)

考える自由、正しくないことも考える自由、ほとんど考えない自由、自分自身で人生を選ぶ自由、自分を選ぶ自由。〈自分である自由〉とはまだ言えない。わたしはこれからどんな形にでもなっていく素材にすぎないから。でも型にはめられるのはお断りという素材なのだ。(p.73)

愛によって知った、肉体のとてもリアルな快楽のほかに、それについて考える知的な快楽といったものも、わたしは感じていた。〈愛しあう〉という表現は、意味でふたつに分けると、ことばがいきいきしていて、それ自体魅力的だ。詩的な抽象概念の〈愛〉ということばに、実際的で現実的な〈しあう〉ということばが結びついているのが、すごくすてき。(p.131)シリルが一歩進み出て、わたしの腕に手を置いた。わたしは彼を見つめた。そして思った。この人を愛したことは一度もなかった、と。いい人だと惹きつけられはした。この人が与えてくれた快楽は、たしかに愛した。でも、この人を必要としていたのではなかった。(p.174)

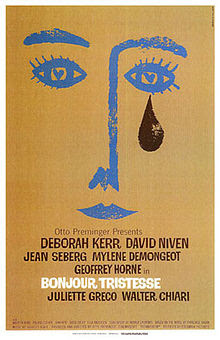

〔画像〕1958年公開の映画ポスター(ソール・バス)

〔参考〕ドミニク・ラバテ『二十世紀フランス小説』三ッ堀広一郎訳(白水社)

フランソワーズ・サガン『悲しみよ こんにちは』河野万里子訳(新潮文庫)

Françoise Sagan, Bonjour tristesse, 1954

0 件のコメント:

コメントを投稿